von Marcus Büchel

Letztes Jahr erschien Stefan Sprengers Krötenarie, ein Lesestück in Theaterform und im heurigen Mai der von Mathias Ospelt in die verschiedenen liechtensteinischen Ortsmundarten übersetzte Tim-und-Struppi-Comic-Band «Am Ottokar sis Zäptr». Beide Publikationen haben wir in der Aprilausgabe unseres Magazins vorgestellt. Und vor wenigen Tagen stellte schliesslich Willy Marxer seinen ersten Lyrikband vor. Es wäre übertrieben, bereits von einer Dialektwelle zu schreiben, aber immerhin sind innerhalb der kurzen Zeitspanne von einem Jahr drei Publikationen in liechtensteinischer Mundart vorgelegt worden, was mir in Anbetracht unseres sehr kleinen Lesermarktes eine auffällige Häufung zu sein scheint.

Der Entscheid, im heimischen Dialekt zu publizieren, entspringt kaum dem Schielen auf ein möglichst grosses Publikum, wird doch der potentielle Leserkreis dadurch deutlich eingeschränkt. Und keiner der drei Autoren ist ein Vertreter jener schollentreuen Heimatdichter, die nicht anders können, als ihre Werke in ihrer Mundart vorzulegen. Stefan Sprenger lässt seine Figuren neben Hochdeutsch verschiedene Dialekte sprechen, wodurch seinem kritischen Sittenbild der liechtensteinischen (Geld-)Gesellschaft höhere Authentizität verliehen, wohl aber auch Betroffenheit provoziert werden soll. Mathias Ospelt wiederum wählt einen beinahe sprachwissenschaftlichen Zugang, indem er die Figuren des Comics möglichst unverfälscht in sämtlichen Dialekten unseres Landes zu Wort kommen lässt.

Beim Lesen entsteht durch die Verfremdung ein ganz merkwürdiger Eindruck. Die Handlung erscheint dem Liechtensteiner Leser gleichzeitig fremd und vertraut. Da Ospelt den einzelnen Figuren jeweils einen Dialekt zuordnet – König Ottokar beispielsweise spricht Bergerisch –, wird der Leser in den Strudel der stereotypiegesteuerten Auseinandersetzung zwischen den Dörfern hineingezogen.

Durch die Dialekte wird der sowohl geografisch als auch zeitlich entfernten Geschichte, die der belgische Zeichner Hergé 1938 zu Papier gebracht hat, sozusagen Lokalkolorit verliehen. Beim Lesen entsteht durch die Verfremdung ein ganz merkwürdiger Eindruck. Die Handlung erscheint dem Liechtensteiner Leser gleichzeitig fremd und vertraut. Da Ospelt den einzelnen Figuren jeweils einen Dialekt zuordnet – König Ottokar beispielsweise spricht Bergerisch –,

wird der Leser in den Strudel der stereotypiegesteuerten Auseinandersetzung zwischen den Dörfern hineingezogen. Gewiss ist es kein Zufall, dass Ospelts Wahl ausgerechnet auf diesen Band Hergés fiel, welcher von den Intrigen um den (erfundenen) Monarchen Ottokar handelt.

Die neuen Autoren setzen den Dialekt nicht aus Nostalgie ein, um damit demonstrativ zu bekennen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Der Dialekt wird nicht naiv verwendet, vielmehr bewusst als Stilmittel eingesetzt. Die Texte sollen durch das heimische Idiom – die vertraute Sprache – überzeugen, berühren, die Kritik soll treffen: «Du bist damit gemeint!» Bei allen Unterschieden ist diese Dialektverwendung eine Gemeinsamkeit der drei Autoren.

Willy Marxer beschreitet einen besonderen Weg, indem er sich bewusst und konsequent eines möglichst authentischen Nendlerisch bedient. Der Dialekt des Weilers unterscheidet sich deutlich hörbar, bzw. lesbar vom Eschnerisch des nur wenige Kilometer entfernten Hauptdorfes.

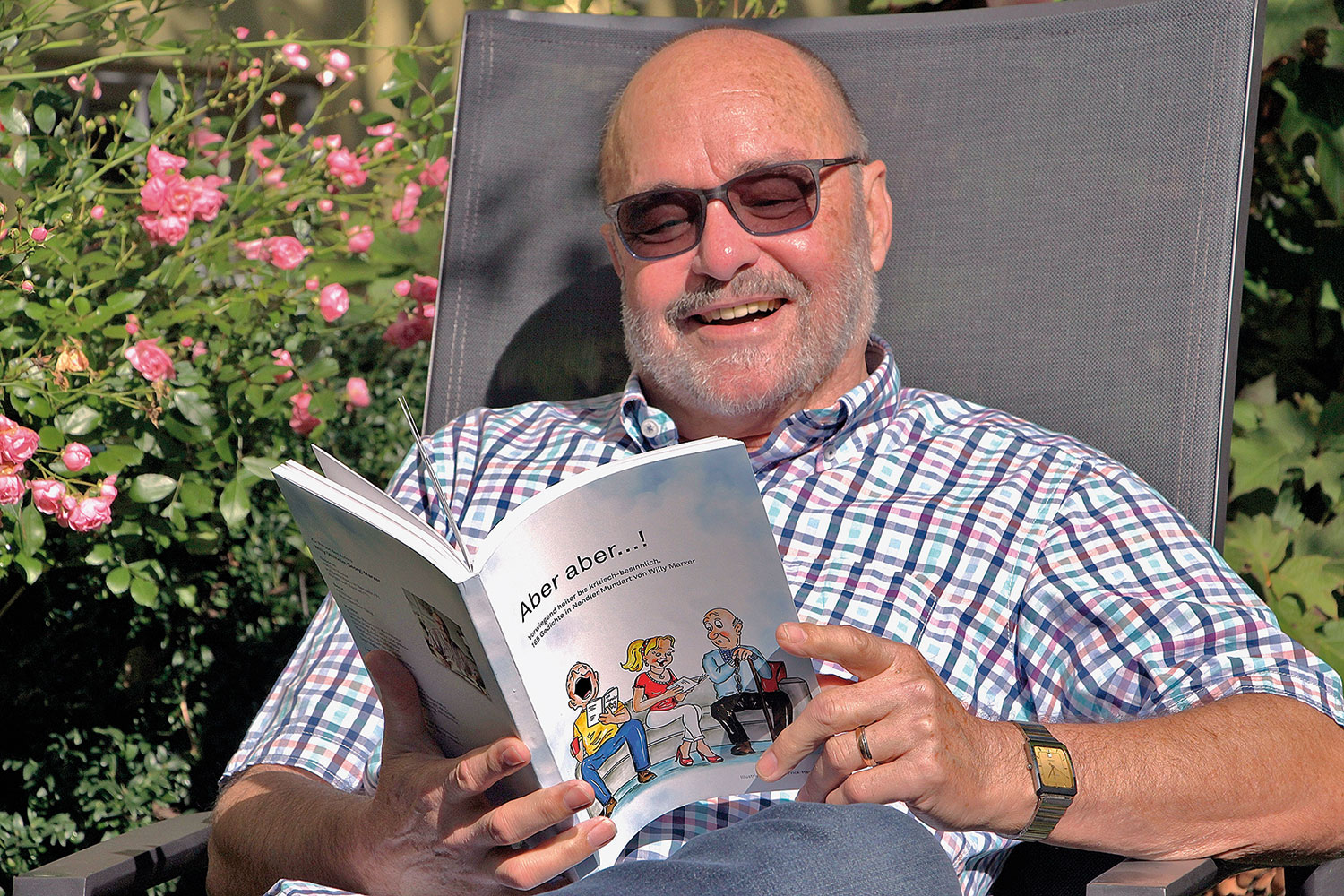

Wenn sich Willy Marxer selbst bescheiden als «Versli-Schmied» bezeichnet, gilt das allenfalls für die Form: Er verwendet die klassischen Endreime. Seine Dichtkunst geht über diese Formelhaftigkeit aber hinaus, denn die Texte schwingen im Rhythmus. Das ist wohl Ausfluss der musikalischen Begabung des Autors. Er berichtete mir, dass er beim Schreiben mitunter das Metronom einsetze. Manche Gedichte vertonte Marxer. Sprache und Musik fliessen ineinander.

In inhaltlicher Hinsicht ist Marxer gewiss kein Vertreter der Gattung Heimatdichter, deren Schaffen sich in der Verherrlichung des Dörflichen und des Althergebrachten erschöpft. Ganz im Gegenteil: Der gebürtige Nendler erweist sich gleichermassen als guter Beobachter wie als kritischer Zeitgenosse. Die Themen des Bandes sind äusserst vielfältig. In einem Register finden sie sich fein säuberlich aufgeführt. Auch die Gedichte sind nach Überschriften – von Alkohol bis Zeit – alphabetisch angeordnet. In der Neigung zu Klarheit und Ordnung drückt sich des Autors erlernter Beruf des Architekten ebenso aus wie dessen Sinn für Ästhetik.

Immer wieder werden aktuelle politische Themen aufgegriffen, wie etwa im Gedicht «Hängebrock-Ballada». Natürlich dürfen Sex, der sechsmal zur Sprache kommt, sowie andere von Tabus besetzte Themen ebenso wenig fehlen wie das ewig spannende Verhältnis zwischen den Geschlechtern («Wia a Liabschaft enda kha»).

Wenn ich Alter und Jugend, Beziehungen in all ihren Formen, Kirche und Staat, Meinungsfreiheit, Polizei, Übergewicht oder Vergesslichkeit herausgreife, ist der thematische Bogen nur unzureichend beschrieben. Tiere treten in allerhand Rollen und Metaphern auf. Mit Ironie werden kleine und grosse menschlichen Schwächen aufs Korn genommen, aber auch Kritik im Klartext vorgetragen, wenn es um Verfehlungen in Raumplanung («Sie hoon an Bloock baut»), Verkehrspolitik («Crash-Schtatioo») oder um den Lärm und Strassenverkehr («Dr Knatter-Toni») geht. Immer wieder werden aktuelle politische Themen aufgegriffen, wie etwa im Gedicht «Hängebrock-Ballada». Natürlich dürfen Sex, der sechsmal zur Sprache kommt, sowie andere von Tabus besetzte Themen ebenso wenig fehlen wie das ewig spannende Verhältnis zwischen den Geschlechtern («Wia a Liabschaft enda kha»). Der Autor erzählt gerne Geschichten und nimmt uns mit auf seine Abenteuer («I wär so gärn weder an Luusbuab»). Er knöpft sich dörfliche Scheinheiligkeiten vor («Wenn ma d’Lüt grad frooga tät») und lässt uns an seinen Einsichten und Lebensweisheiten teilhaben («Zum Troscht»).

Besonders gelungen ist die Schilderung der Glaubenszweifel im Gedicht «S’Altor-Beld», die den Buben bei der Betrachtung eines Gemäldes in der Dorfkirche erfassten, ihm aber den Weg in die Eigenständigkeit seines Denkens eröffneten.

Besonders berührt hat mich das Gedicht «Dr Tehli». Die Gewalttätigkeit eines sadistischen Lehrers der Nendler Volksschule bekam nicht nur der kleine Willy zu spüren. Ganze Schülergenerationen wurden von diesem terrorisiert. Die Angst, die die Schüler damals auszustehen hatten, ist beim Reimen Jahrzehnte später wieder an die Oberfläche gestiegen, ebenso wie die Wut und Hilflosigkeit, die sich ihrer ob des Wegschauens von Gemeinde und Schulbehörde bemächtigte. Derlei Traumatisierungen werden nicht vergessen: «Im Kollektiv hät d’Schual verseht, an Skandal, wo nia verjööhrt.»

Bei aller Ernsthaftigkeit lugen doch immer wieder Humor, Freude am Schabernack und Witz aus den Zeilen. Überraschende Wendungen lassen einen schmunzeln. Eine vorwiegend heitere bis kritisch-besinnliche Lektüre wird im Untertitel angekündigt. Dieses Versprechen löst Willy Marxer, ein Volksdichter im besten Sinne, ein. Dem Werk mit Illustrationen von Tanja Frick-Hasler ist zu wünschen, dass es auch jenseits von Esche und Scheidgraben, den Sprachgrenzen zu Nendeln, eine zahlreiche Leserschaft finden möge.

zurück

zurück